Reportase Webinar

“Strategi Sinkronisasi RIBK dan RPJMD”

Selasa, 29 April 2025

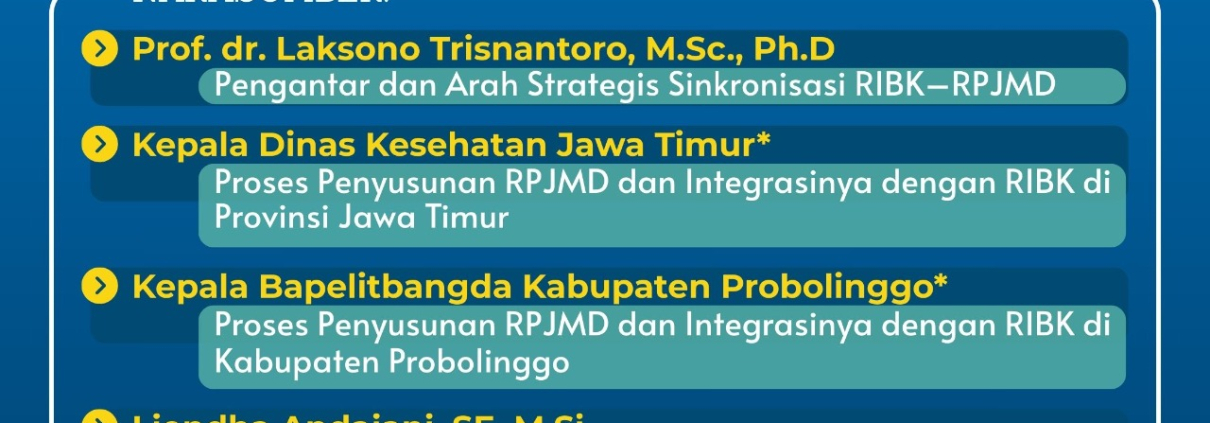

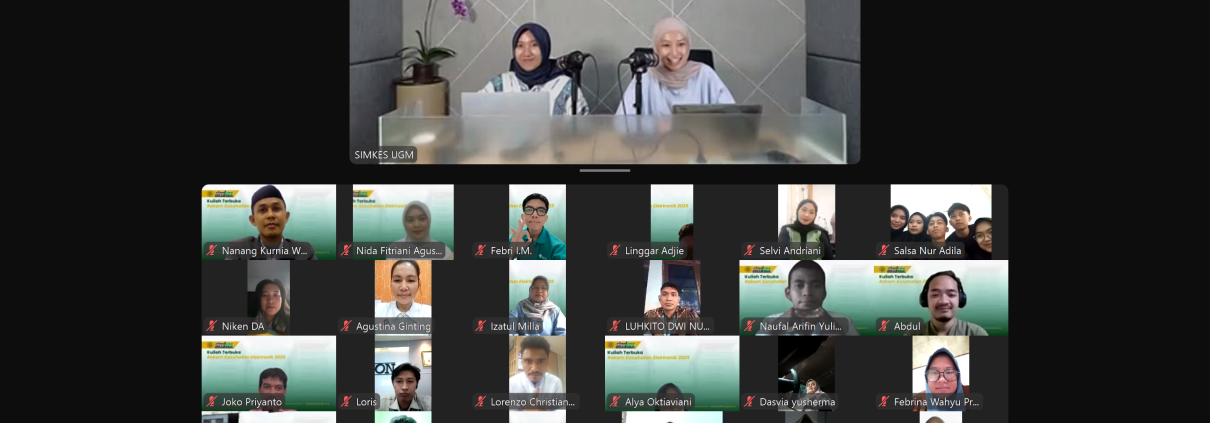

Departemen Health Policy and Management dengan Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (KMPK) program studi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar dengan tema “Strategi Sinkronisasi RIBK dan RPJMD” Kegiatan ini dibuka oleh moderator Lusha Ayu Astari, SKM., MPH selaku Dosen Departemen KMK FKKMK UGM, dilanjutkan pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD selaku Guru Besar Departemen KMK FKKMK UGM serta pemaparan materi oleh narasumber Mohamad Yoto SKM, M.Kes selaku Sekretariat Dinas Kesehatan Jawa Timur dan Elok Widjianingsih, S.KM., M.Kes. di Bidang PPM Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo yang mendapat masukan dan saran oleh Galih Putri Yunistria, SKM, ME, MPMA perwakilan dari Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes juga Dr. Tantri Lisdiawati, S.Sos,M.Si perwakilan dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bangda Kemendagri. Webinar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan mendorong keterpaduan antara dokumen perencanaan pusat dan daerah—khususnya dalam menyelaraskan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan kesehatan nasional dapat diterjemahkan secara tepat di tingkat daerah, serta mendukung pencapaian indikator strategis melalui perencanaan yang terstruktur dan berbasis data.

Pengantar : Oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Guru Besar Departemen KMK FKKMK UGM)

Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD membuka diskusi dengan menekankan pentingnya sinergi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, terutama integrasi Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menyoroti bahwa proses ini seringkali dihadapkan pada tantangan waktu dan koordinasi lintas sektor. Keterlibatan aktif dinas kesehatan, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lokal sangat diperlukan dalam proses penyusunan RPJMD. Hal ini untuk menjamin bahwa masukan dan kebutuhan lokal benar-benar tercermin dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemaparan Materi Mengenai “Proses Penyusunan RPJMD Dan Integrasinya Dengan RIBK di Provinsi Jawa Timur” Oleh Mohamad Yoto SKM, M.Kes (Sekretariat Dinas Kesehatan Jawa Timur)

Dalam paparannya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menjelaskan upaya strategis penyelarasan Renstra Dinkes 2025–2030 dengan RPJMD dan RIBK, yang bertujuan untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan kesehatan menuju tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dan visi “Jawa Timur Maju, Adil, Makmur, Unggul dan Berkelanjutan”. Penyelarasan ini dilakukan melalui analisis situasi berbasis data, identifikasi isu strategis seperti ketimpangan akses layanan, beban penyakit tidak menular, dan keterbatasan SDM kesehatan, serta integrasi indikator kesehatan nasional ke dalam dokumen daerah. Jawa Timur menekankan pentingnya kesinambungan antara visi pusat dan daerah, memperkuat layanan primer dan rujukan, serta mengembangkan intervensi spesifik kawasan seperti pelayanan unggulan KIA, gizi, dan pengendalian TBC. Dengan strategi terukur dan alokasi anggaran berbasis prioritas lokal, Jawa Timur diharapkan dapat menjadi model implementasi integratif RIBK-RPJMD bagi daerah lain.

Pemaparan Materi Mengenai “Proses Penyusunan RPJMD dan Integrasinya dengan RIBK di Kabupaten Probolinggo” Oleh Elok Widjianingsih, S.KM., M.Kes. (Bidang Perencanaan Pembangunan Masyarakat Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo)

Paparan dari Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo menggarisbawahi bahwa dinamika penyusunan RPJMD yang sempat mengalami penyesuaian akibat perubahan arah kebijakan daerah. Meski demikian, penyusunan tetap merujuk pada RPJMN dan RIBK sebagai pedoman strategis nasional, dengan tujuan utama RPJMD sebagai dasar penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025–2030. Visi daerah yang diusung, yaitu “Probolinggo SAE”, mencakup lima misi pembangunan dan 22 program prioritas, di mana sektor kesehatan menempati urutan ke-8. Fokus utama bidang kesehatan mencakup peningkatan derajat kesehatan yang berkualitas dan merata, dengan sasaran indikator seperti usia harapan hidup, cakupan JKN, kualitas fasilitas kesehatan primer dan lanjutan, kapasitas SDM kesehatan, serta ketersediaan farmasi dan makanan-minuman. Dari total 42 indikator RIBK, hanya 21 indikator yang diadopsi dalam dokumen perencanaan daerah, dan 11 indikator diintegrasikan ke dalam RPJMD. Kabupaten juga mengangkat pentingnya fleksibilitas dalam memilih indikator yang relevan, serta mengkritisi beban indikator yang dirasa terlalu berat jika seluruhnya harus diakomodasi di level kabupaten. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi dan diskusi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan relevansi dan kemampuan daerah dalam mengimplementasikan RIBK secara optimal.

Respon Dari Kemenkes dan Kemendagri

Dalam sesi diskusi, perwakilan Biro Perencanaan Kemenkes, Galih Putri Yunistria, SKM, ME, MPMA menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi contoh keberhasilan penyelarasan RPJMD dengan RIBK. Hal ini terlihat dari konsistensi visi-misi daerah dengan kebijakan nasional seperti Universal Health Coverage (UHC), serta kesesuaian indikator seperti cakupan JKN, pengendalian HIV/AIDS, dan TBC. Dari total 42 indikator dalam RIBK, Kemenkes menyarankan 21 indikator untuk diselaraskan dengan dokumen daerah, sedangkan 11 indikator utama dapat dimasukkan dalam RPJMD sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD). Kemenkes menegaskan pentingnya fleksibilitas: indikator seperti Angka Kematian Ibu (AKI) dapat disajikan dalam bentuk absolut atau rasio tergantung kapasitas daerah, dan penempatan indikator lain seperti hipertensi, imunisasi, serta pelayanan kesehatan gratis bisa disesuaikan di level program atau kegiatan. Kemenkes juga mengklarifikasi bahwa indikator SPM masuk ke dalam kewajiban perundangan dan otomatis harus tercantum dalam dokumen perencanaan daerah.

Sementara itu, Dr. Tantri Lisdiawati, S.Sos,M.Si perwakilan dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bangda Kemendagri menekankan pentingnya kesiapan teknis dalam penyusunan Renstra dan RPJMD. Ia mengingatkan bahwa proses harus dimulai dengan tahapan persiapan yang jelas: pembentukan tim melalui SK, penyusunan agenda kerja, penentuan jadwal, dan antisipasi risiko keterlambatan. Kemendagri menekankan bahwa keterlambatan dalam penyusunan RPJMD, yang harus selesai maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, dapat berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran dan hambatan implementasi program. Selain itu, isu strategis dalam dokumen perencanaan harus mampu merefleksikan konteks lokal, tidak hanya menyalin renstra nasional. Evaluasi terhadap indikator sangat penting, agar daerah tidak memaksakan seluruh indikator pusat tanpa melihat relevansi dan kapasitasnya. Prinsip utama yang ditekankan adalah penyelarasan harus menghasilkan dokumen yang tidak sekadar formalistik, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian kinerja dan perubahan nyata di daerah.

Tanya Jawab Interaktif

Sesi tanya jawab diwarnai dengan berbagai pertanyaan teknis dari perwakilan dinkes daerah, seperti perhitungan indikator AKI di tingkat kabupaten, penggunaan indikator JKN, serta mekanisme integrasi indikator layanan kesehatan gratis (SPM dan PKG). Kemenkes menegaskan bahwa fleksibilitas tetap diberikan dalam mengadopsi indikator berdasarkan konteks dan kapasitas daerah. Pemerintah pusat, khususnya Kemenkes, memberikan ruang fleksibilitas bagi daerah dalam menyesuaikan indikator kesehatan sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan konteks lokal masing-masing. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengadaptasi kebijakan pusat tanpa harus menerapkan seluruh indikator secara seragam. Penyesuaian indikator seperti AKI, JKN, serta layanan kesehatan gratis dapat dilakukan sepanjang tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan tidak mengabaikan substansi indikator yang telah ditetapkan dalam RIBK dan RPJMN.

Penutup

Webinar ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara RIBK dan RPJMD sebagai upaya strategis untuk menjembatani kebijakan pusat dan implementasi di daerah dalam sektor kesehatan. Proses ini tidak hanya menuntut keselarasan indikator dan dokumen perencanaan, tetapi juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan indikator berdasarkan konteks lokal, sebagai bentuk nyata dari prinsip desentralisasi. Sinkronisasi ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), khususnya Tujuan 3: “Kehidupan Sehat dan Sejahtera”, dengan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Dengan komitmen bersama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah, diharapkan setiap daerah mampu menyusun perencanaan yang responsif, relevan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta percepatan pencapaian target-target SDG’s secara nasional.

Reporter :

- Fadliana Hidayatu Rizky Uswatun Hasanah, S.Tr.Keb, Bdn

- Putri Ardhani, M.KM

- Iztihadun Nisa, SKM, MPH

The 26th WONCA Asia Pacific Regional (APR) Conference 2025:

Transformasi Layanan Primer: Kunci Mewujudkan Kesehatan Universal

Sesi pembukaan dilanjutkan oleh Ketua Panitia Konferensi, Dr. Sung Sunwo, yang memberikan pengantar mengenai pentingnya transformasi layanan kesehatan primer (primary care) dalam menjawab tantangan global, terutama peningkatan penyakit tidak menular (non-communicable diseases/NCDs).

Peran Vital Dokter Keluarga dalam Sistem Kesehatan Berkelanjutan

Dr. Karen Flegg, Presiden WONCA Global, menyampaikan bahwa dokter keluarga (family doctors) memainkan peran sentral dalam mengubah wajah layanan kesehatan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis komunitas, PHC yang diperkuat oleh kedokteran keluarga mampu memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah, sekaligus meningkatkan kepuasan pasien.

Dr. Karen Flegg, Presiden WONCA Global, menyampaikan bahwa dokter keluarga (family doctors) memainkan peran sentral dalam mengubah wajah layanan kesehatan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis komunitas, PHC yang diperkuat oleh kedokteran keluarga mampu memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah, sekaligus meningkatkan kepuasan pasien.- Menekan biaya layanan kesehatan,

- Meningkatkan investasi pada pelayanan primer, dan

- Mengalihkan pendanaan dari rumah sakit sekunder dan tersier ke layanan primer.

“A health system where primary care is the backbone and family medicine the bedrock, delivers best outcomes, lowest cost, and better satisfaction,” ujar Dr. Flegg, mengutip Margaret Chan, mantan Dirjen WHO.

Mengenali Kebutuhan Gen Z: Pelayanan Kesehatan yang Culturally Competent

Dalam upaya menjembatani kesenjangan generasi, Indonesian College of Family Medicine memimpin sesi workshop bertajuk “Meeting Gen Z Where They Are”, yang bertujuan mengembangkan layanan kesehatan yang culturally competent dan relevan bagi generasi muda.

Dr. Fitriana Ekawati, MPH, PhD, Sp.KKLP dari FKKMK UGM membuka sesi dengan menggambarkan karakter Gen Z serta perbedaan ekspektasi mereka terhadap pelayanan kesehatan, dibandingkan dengan penyedia layanan yang mayoritas dari generasi sebelumnya. Mahasiswa UGM turut memberikan perspektif langsung mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap sistem kesehatan yang lebih fleksibel, interaktif, dan berorientasi pada pengguna.

Dr. Fitriana Ekawati, MPH, PhD, Sp.KKLP dari FKKMK UGM membuka sesi dengan menggambarkan karakter Gen Z serta perbedaan ekspektasi mereka terhadap pelayanan kesehatan, dibandingkan dengan penyedia layanan yang mayoritas dari generasi sebelumnya. Mahasiswa UGM turut memberikan perspektif langsung mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap sistem kesehatan yang lebih fleksibel, interaktif, dan berorientasi pada pengguna.

dr. Trevino Aristarkus Pakasi, FS, MS, Sp.KKLP, PhD dari Universitas Indonesia menambahkan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pelayanan primer di berbagai negara. Inovasi yang dibahas mencakup layanan digital, klinik khusus remaja, hingga penyediaan fasilitas seperti colokan listrik dan ruang konsultasi yang nyaman serta aman bagi remaja.

dr. Trevino Aristarkus Pakasi, FS, MS, Sp.KKLP, PhD dari Universitas Indonesia menambahkan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam pelayanan primer di berbagai negara. Inovasi yang dibahas mencakup layanan digital, klinik khusus remaja, hingga penyediaan fasilitas seperti colokan listrik dan ruang konsultasi yang nyaman serta aman bagi remaja.Ia menekankan enam prinsip layanan ramah Gen Z: lingkungan inklusif, pemisahan ruang dewasa dan remaja, fasilitas ramah remaja, layanan sensitif budaya, fleksibilitas, dan kolaborasi. Fokus utama adalah pada penanganan NCD, kesehatan mental, kesehatan reproduksi, penyalahgunaan zat, dan layanan akut.

Keterampilan Dokter dalam Memberdayakan Pasien Muda

Dr. dr. Dhanasari Vidiawati Sanyoto, M.Sc., CM-FM., Sp.DLP mengakhiri sesi dengan membahas kompetensi penting yang harus dimiliki tenaga kesehatan dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan pasien remaja. Di antaranya adalah komunikasi empatik, fleksibilitas waktu layanan, penghargaan terhadap kemandirian pasien, serta penekanan pada pentingnya consent dan confidentiality dalam setiap konsultasi.

Dr. dr. Dhanasari Vidiawati Sanyoto, M.Sc., CM-FM., Sp.DLP mengakhiri sesi dengan membahas kompetensi penting yang harus dimiliki tenaga kesehatan dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan pasien remaja. Di antaranya adalah komunikasi empatik, fleksibilitas waktu layanan, penghargaan terhadap kemandirian pasien, serta penekanan pada pentingnya consent dan confidentiality dalam setiap konsultasi.

Implikasi Kebijakan

Bagi Indonesia yang saat ini tengah menjalankan transformasi sistem kesehatan, perlu mengemas integrasi layanan primer dan cek kesehatan gratis, dua perubahan terkini di pelayanan primer, dengan pendekatan berbasis keluarga. Temuan dan rekomendasi dari forum ini menegaskan pentingnya investasi pada kedokteran keluarga, pengembangan kompetensi tenaga kesehatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan generasi muda, adopsi inovasi berbasis teknologi, serta dukungan JKN untuk pelayanan yang berbasis family medicine. Kebijakan Indonesia ke depan perlu semakin menekankan pada pendekatan people-centred care yang berkelanjutan, adil, dan efisien guna mendukung pencapaian Universal Health Coverage dan SDG 3 secara nasional.

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Reportase Webinar Forum Leadership Kepemimpinan Bidang Kesehatan

bersama

Mayor Jenderal (Purn) Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S., MARS, M.H.

PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan MMR FK-KMK UGM menyelenggarakan Webinar Forum Leadership dengan tema Kepemimpinan Bidang Kesehatan pada Kamis, 13 Februari 2025. Acara ini menghadirkan Mayor Jenderal (Purn) Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S., MARS, M.H., seorang dokter sekaligus pemimpin di bidang militer, sebagai narasumber utama. Webinar ini dimoderatori oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., yang juga memiliki pengalaman luas di bidang kebijakan dan manajemen kesehatan. Webinar ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 3, yaitu Good Health and Well-being (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan), dengan fokus pada pencapaian cakupan kesehatan universal, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, serta penguatan kapasitas negara dalam sistem peringatan dini dan manajemen risiko kesehatan global. Selain itu, webinar ini juga mendukung SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) melalui penguatan R&D dalam bidang kesehatan, serta SDG 17 (Partnerships for the Goals) yang menekankan kolaborasi multisektor dan integrasi sistem kesehatan global dalam konteks health preparedness dan integrated health system.

Dalam sesi pengantar, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., menyampaikan kemampuan kepemimpinan akan menjadi semakin penting di masa depan, terutama dalam sektor kesehatan. Kepemimpinan di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam prinsip regulator, organisasi pelayanan kesehatan, klinik-klinik, serta clinical leadership di level puskesmas dan lintas disiplin. Saat ini, pemimpin dalam organisasi profesi juga harus memahami kepemimpinan masa depan agar dapat membawa organisasinya ke arah yang sesuai dengan perkembangan kebijakan. Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam penerapan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023, yang menjadi tujuan dan pedoman untuk menciptakan sistem kesehatan Indonesia yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., sebagai moderator, menekankan bahwa dalam situasi krisis, masyarakat selalu mencari dua sosok utama, yaitu dokter dan militer, yang memiliki kompetensi serta otoritas dalam menangani keadaan darurat. Keunggulan dokter tentara terletak pada aspek kepemimpinan yang dibangun secara sistematis dalam pendidikan militer, dari menjadi pengikut yang baik hingga menjadi pemimpin yang efektif. Saat ini, dunia menghadapi era transformasi dan disrupsi secara bersamaan, ditambah dengan tantangan pembiayaan kesehatan yang semakin kompleks akibat meningkatnya beban penyakit, terutama penyakit tidak menular. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kepemimpinan menjadi kunci dalam menghadapi sistem kesehatan yang dinamis, membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan terhadap ancaman seperti penyakit endemi dan pandemi. Untuk mencapai ketahanan kesehatan, sistem pelayanan kesehatan harus memiliki pondasi yang kuat, mampu beradaptasi dengan dinamika global, serta didukung oleh kolaborasi multisektor, sistem komando dan kontrol, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian penting dari pertahanan negara.

Mayor Jenderal (Purn) Dr. dr. Tugas Ratmono, Sp.S., MARS, M.H., menekankan bahwa ilmu kepemimpinan militer dapat menjadi referensi yang implemented dan praktis dalam sistem kesehatan global ke depan. Kesehatan merupakan kebutuhan fundamental setiap individu yang telah diakui dalam global human rights serta UUD 1945, dan negara wajib menyediakan layanan kesehatan yang memadai melalui regulasi yang kuat. Dalam konteks kesehatan global, sistem ini tidak hanya mencakup kesehatan manusia tetapi juga kesehatan hewan dan lingkungan yang saling berkaitan, sehingga diperlukan strategi yang komprehensif dalam menghadapi tantangan kesehatan global. Peningkatan R&D, penguatan SDM profesional, serta optimalisasi informasi dan komunikasi publik menjadi faktor penting dalam sistem ini, di mana kolaborasi dan orkestrasi kepemimpinan harus didukung dengan regulasi yang kuat. Pengalaman pandemi COVID-19 membuktikan bahwa tidak ada negara yang benar-benar siap, sehingga diperlukan penguatan health preparedness melalui sistem kesehatan terintegrasi, termasuk adopsi konsep C4ISR dari militer yang menekankan kecepatan komando dan pengawasan berbasis intelijen serta surveilans dalam sistem kesehatan.

Dr. Tugas juga menekankan pentingnya sistem kesehatan yang terintegrasi (Integrated Healthcare System) dalam menjamin layanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam model ini, sistem kesehatan harus dibangun dengan pondasi yang kuat, mencakup fasilitas kesehatan, pengendalian penyakit, faktor sosial dan lingkungan, serta penguatan teknologi kesehatan melalui riset dan pengembangan (R&D). Dr. Tugas menyoroti bahwa Indonesia masih tertinggal dalam bidang R&D dibandingkan negara seperti India dan Singapura, sehingga diperlukan strategi kolaborasi global agar tidak semakin tertinggal dalam inovasi kesehatan. Selain itu, faktor SDM profesional, informasi dan komunikasi publik, serta regulasi yang kuat menjadi elemen krusial dalam membangun sistem kesehatan yang berkualitas. Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinan yang baik merupakan faktor kunci dalam mengorkestrasi seluruh aspek tersebut, memastikan bahwa layanan kesehatan berorientasi pada pasien dan masyarakat secara berkelanjutan. Komunikasi publik yang efektif juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, sehingga diperlukan kolaborasi antar sektor untuk memperkuat promosi kesehatan dan membangun sistem yang lebih tangguh di masa depan

Diskusi dalam webinar ini dr. Tugas menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam menghadapi tantangan kesehatan global dan nasional, khususnya dalam konteks ketahanan dan kemandirian sistem kesehatan. Pemimpin harus memiliki kemampuan adaptasi dalam situasi krisis serta menerjemahkan pengetahuan ke dalam kebijakan dan program yang nyata, termasuk strategi distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata, terutama di daerah terpencil. Perbandingan antara sistem kesehatan sipil dan militer juga menjadi sorotan, di mana disiplin, komando, dan kesiapsiagaan militer dianggap lebih efektif dalam menangani situasi darurat. Selain itu, perbedaan kualitas layanan kesehatan antara Indonesia dan negara lain menunjukkan perlunya regulasi yang lebih kuat, inovasi teknologi medis, serta insentif yang lebih baik bagi tenaga medis. Untuk meningkatkan daya saing, Indonesia harus memperkuat kebijakan kesehatan, berinvestasi dalam teknologi, dan mendorong kolaborasi multisektor guna menciptakan sistem kesehatan yang mandiri dan kompetitif di tingkat global.

Webinar ditutup dengan closing remarks dari moderator, Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes., yang menegaskan kembali pentingnya kepemimpinan yang visioner dan responsif terhadap perubahan.

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Reportase Seminar Rabuan

Skrining Kesehatan Gratis di Layanan Primer :

Langkah Awal Pencegahan Penyakit Kronis

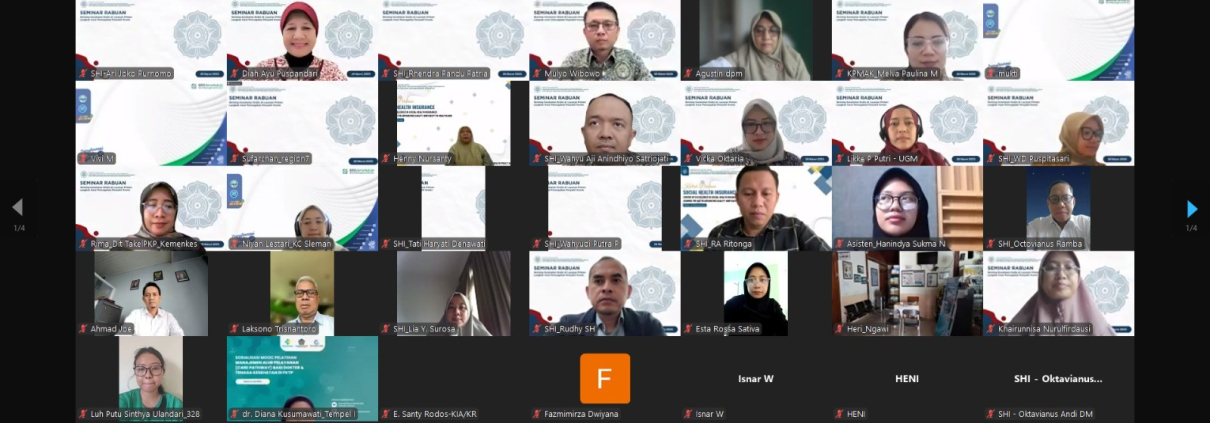

Pada hari Rabu, 26 Maret 2025, Program Studi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (KPMAK) dan Kanal FKKMK UGM menyelenggarakan seminar rutin dengan tema: “Skrining Kesehatan Gratis di Layanan Primer: Langkah Awal Pencegahan Penyakit Kronis”. Seminar yang berlangsung luring melalui zoom, Live streaming pukul 10.00 WIB. Seminar ini mengundang dua narasumber dan dua pembahas.

Sejalan dengan pilar ketiga SDGs yang berfokus pada menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi semua individu di semua usia, Seminar Rabuan dengan tema Skrining Kesehatan Gratis di Layanan Primer : Langkah Awal Pencegahan Penyakit Kronis. oleh minat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) bekerjasama dengan Kanal Pengetahuan FK-KMK UGM bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman terkait Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang diimplementasikan di Indonesia serta memberikan inspirasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas pribadi.

Acara seminar ini diawali dengan sambutan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro. MSc, Ph.D sebagai Guru Besar Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FK-KMK UGM dan akan di moderatori oleh Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt, M.Kes, MBA, AAK selaku Dosen Departemen Kebijakan Kesehatan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM.

Sesi pemaparan materi pertama oleh dr. Niyan Lestari selaku Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan Utilitas (PMU) BPJS Kesehatan Cabang Sleman Yogyakarta dengan topik “Peran dan Dukungan BPJS Kesehatan Dalam Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun (PKG HUT)” dijelaskan bahwa BPJS Kesehatan berperan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, dalam Program ini BPJS memberikan dukungan layanan kesehatan yang optimal dan akses yang lebih mudah bagi peserta.

Tujuan dan manfaat program ini untuk memastikan seluruh peserta memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan , mengoptimalkan manfaat jaminan kesehatan melalui pelayanan efektif dan efisien dan memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan. Skema dukungan BPJS dalam PKG HUT meliputi penyediaan layanan kesehatan gratis bagi peserta terdaftar, kerjasama dengan fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar dan memonitoring , evaluasi pelaksanaan program agar tetap berjalan optimal. Program ini juga mempunyai tantangan yaitu Akses layanan yang terbatas , kendala administratif serta keterbatasan fasilitas, namun juga ada solusinya yaitu digitalisasi layanan , peningkatan kerja sama dengan faskes, serta sosialisasi program kepada masyarakat.

Materi kedua di sampaikan oleh dr.Rima Damayanti., M.Kes selaku Kepala Tim Kerja ILP Direktorat Tekelmas Kementerian Kesehatan RI dengan Topik “ Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) : Inovasi Skrining di Fasilitas Layanan Primer, Bagaimana Sinkronisasi dengan program yang telat berjalan?” dipaparkan arah Pembangunan Kesehatan Visi Misi Presiden Terpilih tahun 2024-2029 ada dalam 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick Win. Sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah. Data yang ada menunjukan terdapat beban pada seluruh siklus kehidupan, pada Bayi,Balita dan anak Pra-Sekolah terdapat 21.5% stunting. Anak sekolah dan Remaja terdapat Anemia 15,6% dan Jiwa 34,9%. Dewasa dan Lansia terdapat Obesitas 23,4% , Hipertensi 30,8% dan Gula 24,3%.

Materi kedua di sampaikan oleh dr.Rima Damayanti., M.Kes selaku Kepala Tim Kerja ILP Direktorat Tekelmas Kementerian Kesehatan RI dengan Topik “ Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) : Inovasi Skrining di Fasilitas Layanan Primer, Bagaimana Sinkronisasi dengan program yang telat berjalan?” dipaparkan arah Pembangunan Kesehatan Visi Misi Presiden Terpilih tahun 2024-2029 ada dalam 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / Quick Win. Sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah. Data yang ada menunjukan terdapat beban pada seluruh siklus kehidupan, pada Bayi,Balita dan anak Pra-Sekolah terdapat 21.5% stunting. Anak sekolah dan Remaja terdapat Anemia 15,6% dan Jiwa 34,9%. Dewasa dan Lansia terdapat Obesitas 23,4% , Hipertensi 30,8% dan Gula 24,3%.

Program Hasil Terbaik Cepat yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dibagi sesuai siklus hidup dan dilaksanakan di Puskesmas dan Klinik Swasta Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama/FKTP. Pada Anak usia sekolah dan remaja akan dilaksanakan di sekolah saat tahun ajaran baru Juni 2025. Terdapat juga Siklus Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Pra-Sekolah dan Dewasa Lansia. Persiapan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, ada hal yang harus diperhatikan yaitu:

- Peserta usia 40 tahun ke atas harus puasa 8-10 jam sebelum pelayanan (hanya konsumsi air putih)

- Peserta Lansia disarankan datang dengan pendamping

- Wajib membawa Identitas diri, buku KIA, Tiket pemeriksaan diaplikasi SSM/WhatsApp

- Kepesertaan JKN.

Upaya Peningkatan Capaian PKG meningkat dengan membuka akses PKG non ultah dan PKG Komunitas, penyesuaian paket Layanan PKG Komunitas ditujukan untuk dewasa dan lanjut usia, disesuaikan dengan kemampuan mitra dan kondisi lapangan dan tersedia dalam tiga paket pemeriksaan yaitu Paket CEPAT (Cek Pertama untuk Sehat), Paket TEPAT (Terus Periksa Biar Tambah Sehat) dan Paket MANTAP (Makin Sehat dengan Periksa Lengkap).

Pembahas pertama yaitu dr. Likke Prawidya Putri, MPH, PhD dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FKKMK menyampaikan materi berjudul Kesiapan Pelayanan Primer untuk PKG menjelaskan bahwa PKG dilakukan di fasilitas kesehatan yang melayani persalinan FKTP maupun FKTL dan pemeriksaan laboratorium untuk bayi baru lahir pada PKG Hari Ulang Tahun akan dilakukan di laboratorium jejaring yang telah ditetapkan.

Pembahas pertama yaitu dr. Likke Prawidya Putri, MPH, PhD dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, FKKMK menyampaikan materi berjudul Kesiapan Pelayanan Primer untuk PKG menjelaskan bahwa PKG dilakukan di fasilitas kesehatan yang melayani persalinan FKTP maupun FKTL dan pemeriksaan laboratorium untuk bayi baru lahir pada PKG Hari Ulang Tahun akan dilakukan di laboratorium jejaring yang telah ditetapkan.

PKG Usia lainnya terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Balita dan Prasekolah yang fokusnya pada perkembangan, pertumbuhan, TB, telinga, mata , gigi , thalasemia dan gula darah. Usia Dewasa fokusnya pada kardiovaskular, paru dan kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia lebih dari 30 tahun dan kanker Paru dan usus pada laki-laki usia lebih dari 45 tahun. Mata dan Telinga, Kesehatan Jiwa, Hati (Hepatitis B dan C, fibrosis / sirosis) dan pada calon pengantin semisal Anemia pada perempuan, sifilis dan HIV. Pada Lansia sendiri sama dengan dewasa namun ditambah dengan aspek geriatri.

Kesiapan pelayanan dan laboratorium pada program ini lebih baik di Pulau jawa, wilayah timur, desa dan terpencil sering kekurangan alat. Perlunya pemerintah pusat/ daerah mengatur pemenuhan alat dengan menggunakan Anggaran daerah. Laboratorium kesehatan masyarakat masih belum optimal. Banyak skrining berbasis kuesioner namun tetap butuh SDM terlatih. Tingginya beban kerja nakes diimbangin dengan task sharing ke non-nakes. Perlu adanya pelatihan yang bersertifikat.

Pembahas kedua yaitu dr.Vicka Oktaria, MPH,Ph.D dari Departemen Biostatistika, Epidemiologi dan Kesehatan populasi, FK-KMK UGM yang memaparkan materi tentang “Public Health Screening Program” yaitu strategi pencegahan untuk mengidentifikasi individu dalam suatu populasi yang mungkin memiliki penyakit tertentu, meskipun belum menunjukan gejala. Tujuannya untuk mendeteksi masalah kesehatan lebih awal, memungkinkan intervensi tepat waktu dan meningkatkan hasil kesehatan populasi.

Pembahas kedua yaitu dr.Vicka Oktaria, MPH,Ph.D dari Departemen Biostatistika, Epidemiologi dan Kesehatan populasi, FK-KMK UGM yang memaparkan materi tentang “Public Health Screening Program” yaitu strategi pencegahan untuk mengidentifikasi individu dalam suatu populasi yang mungkin memiliki penyakit tertentu, meskipun belum menunjukan gejala. Tujuannya untuk mendeteksi masalah kesehatan lebih awal, memungkinkan intervensi tepat waktu dan meningkatkan hasil kesehatan populasi.

Terdapat perbedaan Skrining dan Diagnosis, skrining sendiri dilakukan pada individu yang tampaknya sehat untuk mendeteksi kemungkinan penyakit. Lalu tes diagnosis digunakan untuk memastikan keberadaan atau ketiadaan penyakit pada individu yang menunjukan gejala atau memiliki hasil skrining positif. Tujuan program skrining itu sendiri meliputi deteksi dini dan pengobatan cepat untuk mengurangi kematian (misalnya kanker payudara dan serviks). Mengurangi keparahan penyakit, memberikan pilihan yang lebih baik bagi individu dan mengendalikan penyebaran penyakit.

Faktor yang dipertimbangkan dalam skrining ada 3, yaitu Penyakit, Tes Skrining dan Diagnosis dan Pengobatan. Karakteristik tes Skrining yang ideal : Sensitivitas dan spesifisitas tinggi, Andal sederhana dan mudah diterapkan , Biaya efektif dan cepat serta dapat diterima oleh masyarakat. Sensitivitas merupakan kemampuan tes mendeteksi individu yang benar-benar sakit, Spesifisitas merupakan tes mendeteksi individu yang benar-benar sehat , serta Positive Predictive Value (PPV) dan Negative Predictive Value (NPV) tergantung pada prevalensi penyakit dalam populasi.

Pelaksanaan program ini harus memiliki sistem rujukan yang kuat, memerlukan koordinasi antar sektor kesehatan dan kualitas tes harus terus diawasi melalui sistem pemantauan. Program ini juga terdapat tantangan diantaranya adalah Kurangnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat, Akses terbatas, Stigma terhadap penyakit tertentu, Keterlambatan hasil laboratorium dan kendala biaya, Sistem rujukan yang lemah dan masalah transportasi serta kehilangan pasien dalam tindak lanjut dan keterbatasan stok obat.

Setelah sesi pemaparan materi dan sesi pembahasan selesai, dilanjutkan sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab melalui chat zoom oleh para peserta seminar dan dibalas oleh para pemateri dan para pembahas. Kesimpulan dari Seminar Rabuan bertema “Skrining Kesehatan Gratis di Layanan Primer” menyoroti pentingnya deteksi dini penyakit kronis melalui pemeriksaan kesehatan gratis difasilitasi layanan primer. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dengan fokus pada pemanfaatan skrining sebagai langkah preventif. Program ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses dan fasilitas, namun diupayakan solusi melalui digitalisasi, kerja sama lintas sektor dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui deteksi dan penanganan dini.

Penyelenggara Acara: Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Bekerjasama Dengan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan serta Kanal Pengetahuan FKKMK UGM

Reporter: Hanindya Sukma Ningtyan

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Reportase

Penggunaan Dan Pemanfaatan Penilaian Kematangan Digital (DMI) Pada Tingkat Primer

“Kematangan Digital Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Integrasi Rekam Medis Elektronik”

18 Maret 2025

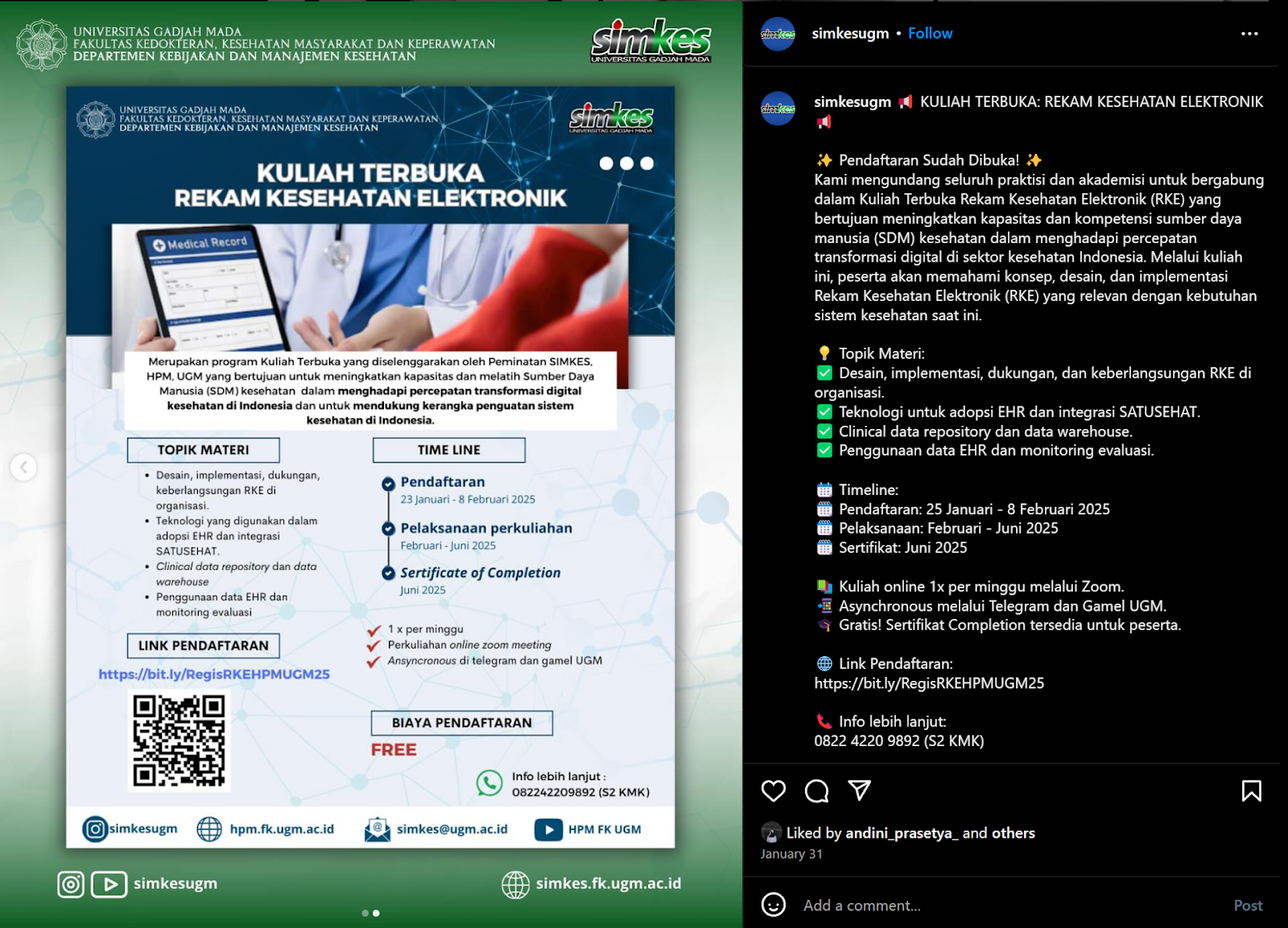

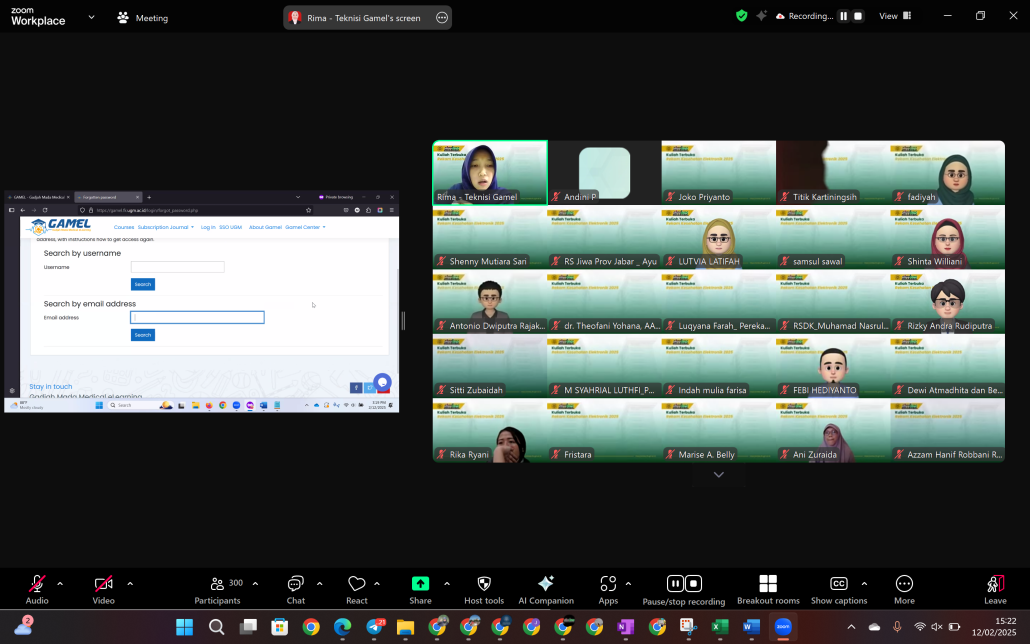

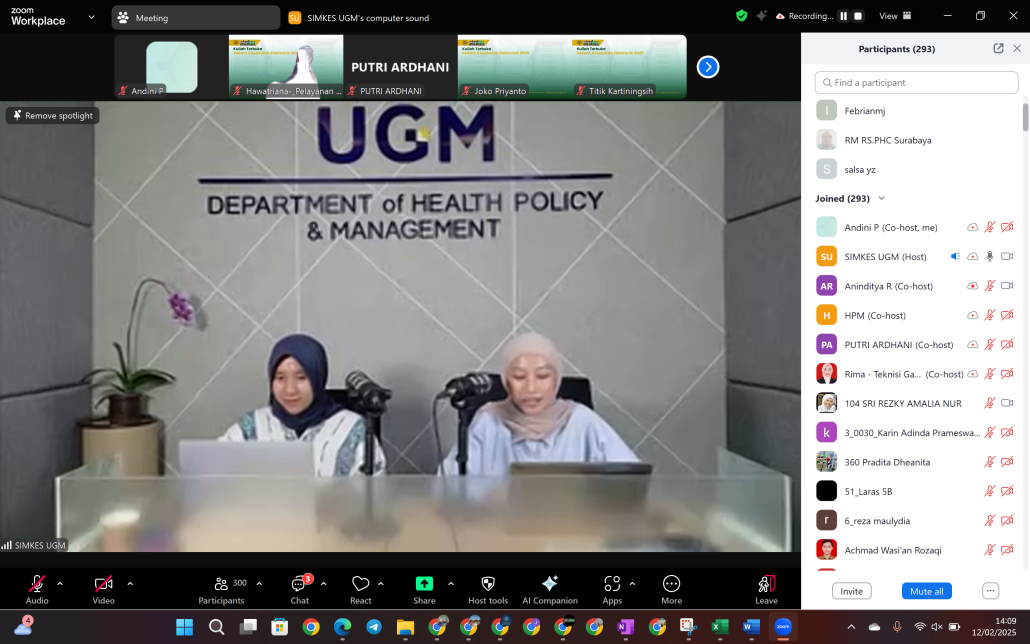

Pada Selasa, (18/03/2025) telah diselenggarakan Webinar Penggunaan dan Pemanfaatan Penilaian Kematangan Digital atau Digital Maturity Index (DMI) pada tingkat Layanan primer dengan tema “Kematangan Digital Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Integrasi Rekam Medis Elektronik”. Acara ini diadakan secara daring dan dihadiri oleh berbagai tenaga kesehatan dan manajemen faskes di Indonesia yang meliputi pengelola dan pengguna Rekam Medis Elektronik (RME) dan Sistem Informasi di fasilitas pelayanan kesehatan primer dengan jumlah peserta sebanyak ± 190 peserta.

Sejalan dengan pilar ketiga SDGs yang berfokus pada menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi semua individu di semua usia, webinar “Penggunaan dan Pemanfaatan Penilaian Kematangan Digital atau Digital Maturity Index (DMI) di Tingkat Layanan Primer” oleh Departemen Manajemen dan Kebijakan Kesehatan yang berkolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (APTIRMIKI), bertujuan untuk mengevaluasi tantangan dan prioritas penerapan sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan primer dan rekam medis elektronik di pelayanan kesehatan primer dalam mendukung transformasi digital di Indonesia.

Acara seminar diawali dengan sambutan oleh Bapak Dian Budi Santoso, S.KM, MPH, selaku Ketua umum APTIRMIKI. Ibu Tiomaida memaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada peserta tentang penilaian kematangan digital dinas kesehatan . Acara ini sangat penting dan menjadi fokus utama yang mendukung Transformasi kesehatan. Digitalisasi tidak hanya berbicara tentang teknologi tetapi juga adanya perubahan budaya dan kapasitas sumber daya dalam mencapai kematangan digital RME pada masing – masing Dinas Kesehatan. Ia juga menyampaikan bahwa acara ini menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya dan adanya dukungan dari USAID CHISU, PORMIKI dan UGM. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan agar mampu mengetahui strategi untuk menilai kematangan digital dan strategi untuk meningkatkan kematangan digital.

Acara seminar diawali dengan sambutan oleh Bapak Dian Budi Santoso, S.KM, MPH, selaku Ketua umum APTIRMIKI. Ibu Tiomaida memaparkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada peserta tentang penilaian kematangan digital dinas kesehatan . Acara ini sangat penting dan menjadi fokus utama yang mendukung Transformasi kesehatan. Digitalisasi tidak hanya berbicara tentang teknologi tetapi juga adanya perubahan budaya dan kapasitas sumber daya dalam mencapai kematangan digital RME pada masing – masing Dinas Kesehatan. Ia juga menyampaikan bahwa acara ini menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya dan adanya dukungan dari USAID CHISU, PORMIKI dan UGM. Diharapkan kepada Dinas Kesehatan agar mampu mengetahui strategi untuk menilai kematangan digital dan strategi untuk meningkatkan kematangan digital.

Pada sesi pemaparan materi, diawali oleh Dr. dr. Guardian Y Sanjaya, Mhlthinfo, Dosen dan Peneliti di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gadjah Mada. Dr. Guardian menekankan Penilaian Kematangan Digital dan Transformasi Kesehatan Layanan Primer terutama dalam konteks interoperabilitas RME, strategi digitalisasi kesehatan, serta konsekuensi implementasi digital health. Dr. Guardian memaparkan bahwa digitalisasi layanan primer sangat diperlukan untuk meningkatkan akses, kesinambungan layanan, serta efisiensi dalam sistem kesehatan. Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan juga terkait dengan implementasi Rekam Kesehatan Elektronik (RKE). RKE berfungsi dalam menyimpan data pasian sehingga perlu dibekali dengan sistem kebijakan yang mampu memastikan data pasien terdokumentasi dengan aman dan dapat digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan klinis. Transformasi digital yang memiliki tantangan dalam aspek keamanan data, interoperabilitas, serta kesiapan SDM kesehatan dalam memanfaatkan teknologi, memperlihatkan perlunya dilakukan Penilaian Kematangan Digital yang bertujuan untuk melakukan evaluasi kematangan digital di layanan primer guna memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam mengadopsi sistem digital secara efektif.

Pada sesi pemaparan materi, diawali oleh Dr. dr. Guardian Y Sanjaya, Mhlthinfo, Dosen dan Peneliti di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Universitas Gadjah Mada. Dr. Guardian menekankan Penilaian Kematangan Digital dan Transformasi Kesehatan Layanan Primer terutama dalam konteks interoperabilitas RME, strategi digitalisasi kesehatan, serta konsekuensi implementasi digital health. Dr. Guardian memaparkan bahwa digitalisasi layanan primer sangat diperlukan untuk meningkatkan akses, kesinambungan layanan, serta efisiensi dalam sistem kesehatan. Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan juga terkait dengan implementasi Rekam Kesehatan Elektronik (RKE). RKE berfungsi dalam menyimpan data pasian sehingga perlu dibekali dengan sistem kebijakan yang mampu memastikan data pasien terdokumentasi dengan aman dan dapat digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan klinis. Transformasi digital yang memiliki tantangan dalam aspek keamanan data, interoperabilitas, serta kesiapan SDM kesehatan dalam memanfaatkan teknologi, memperlihatkan perlunya dilakukan Penilaian Kematangan Digital yang bertujuan untuk melakukan evaluasi kematangan digital di layanan primer guna memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam mengadopsi sistem digital secara efektif.

Selanjutnya, pada sesi narasumber yang kedua berbagi tentang “Dimensi Kesiapan dan Literasi Kesehatan Digital dalam Mendukung Implementasi Teknologi Digital di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer” oleh Dian Budi Santoso, S.KM, MPH, selaku Ketua Umum APTIRMIKI. Dian Budi Santoso menyampaikan pentingnya kesiapan literasi di fasilitas pelayanan kesehatan primer (FKTP) dalam menghadapi transformasi digital. FKTP yang mencakup puskesmas, klinik pratama, serta praktik mandiri tenaga medis dan kesehatan, menjadi garda terdepan dalam layanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data terbaru, kematangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di FKTP Indonesia telah melampaui tingkat dasar dan menunjukkan potensi besar untuk terus ditingkatkan. Dalam mewujudkan digitalisasi layanan, terdapat tujuh dimensi kesiapan yang harus diperhatikan, yakni: core/need readiness, engagement readiness, technological readiness, societal readiness, learning readiness, policy readiness, serta acceptance and use readiness. Setiap dimensi mencerminkan kesiapan baik dari sisi infrastruktur, regulasi, sumber daya manusia, maupun penerimaan masyarakat terhadap teknologi. Selain itu, literasi kesehatan digital menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi teknologi ini, terutama dalam konteks aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap layanan berbasis digital. Dukungan regulasi seperti UU Kesehatan, UU Pelindungan Data Pribadi, dan Permenkes terkait rekam medis, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mendorong adopsi teknologi digital di sektor kesehatan secara menyeluruh.

Selanjutnya, pada sesi narasumber yang kedua berbagi tentang “Dimensi Kesiapan dan Literasi Kesehatan Digital dalam Mendukung Implementasi Teknologi Digital di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer” oleh Dian Budi Santoso, S.KM, MPH, selaku Ketua Umum APTIRMIKI. Dian Budi Santoso menyampaikan pentingnya kesiapan literasi di fasilitas pelayanan kesehatan primer (FKTP) dalam menghadapi transformasi digital. FKTP yang mencakup puskesmas, klinik pratama, serta praktik mandiri tenaga medis dan kesehatan, menjadi garda terdepan dalam layanan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data terbaru, kematangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di FKTP Indonesia telah melampaui tingkat dasar dan menunjukkan potensi besar untuk terus ditingkatkan. Dalam mewujudkan digitalisasi layanan, terdapat tujuh dimensi kesiapan yang harus diperhatikan, yakni: core/need readiness, engagement readiness, technological readiness, societal readiness, learning readiness, policy readiness, serta acceptance and use readiness. Setiap dimensi mencerminkan kesiapan baik dari sisi infrastruktur, regulasi, sumber daya manusia, maupun penerimaan masyarakat terhadap teknologi. Selain itu, literasi kesehatan digital menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi teknologi ini, terutama dalam konteks aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap layanan berbasis digital. Dukungan regulasi seperti UU Kesehatan, UU Pelindungan Data Pribadi, dan Permenkes terkait rekam medis, Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mendorong adopsi teknologi digital di sektor kesehatan secara menyeluruh.

Ibu Kori Puspita Ningsih, A.Md., S.KM., M.K.M., FISQua sebagai narasumber ketiga menyampaikan terkait “Kemampuan Teknologi Digital dalam Meningkatkan Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Primer”. Ibu Kori Puspita Ningsih menekankan urgensi pemanfaatan teknologi digital sebagai fondasi peningkatan mutu layanan. Isu-isu global seperti akses universal terhadap layanan kesehatan, pemanfaatan AI dan big data, serta perlindungan data pasien menjadi latar belakang pentingnya transformasi ini. Di Indonesia, sistem kesehatan yang belum terintegrasi masih menjadi tantangan utama yang memperberat beban kerja petugas kesehatan. Melalui kebijakan transformasi digital, Kementerian Kesehatan meluncurkan platform SATUSEHAT sebagai sistem rekam medis elektronik terintegrasi yang menghubungkan seluruh ekosistem layanan. Digitalisasi juga diwujudkan melalui integrasi aplikasi seperti SIMPUS, ASIK, dan WhatsApp untuk mendukung pencatatan layanan dalam dan luar gedung, seperti Posyandu dan kunjungan rumah. Kendati demikian, tantangan masih ada, mulai dari infrastruktur yang belum merata, keterbatasan SDM, hingga isu privasi data. Untuk mengatasinya, strategi seperti peningkatan infrastruktur, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan, serta penerapan kebijakan perlindungan data menjadi solusi utama. Sinergi teknologi dan kebijakan, layanan kesehatan primer diharapkan mampu menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sepanjang siklus hidup.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Bapak Rohmadi, M.Kom yang menekankan “Pentingnya Ketersediaan Infrastruktur Sistem Informasi dan Keamanan Data sebagai Pondasi Utama dalam Mendukung Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) yang Interoperable Dan Aman Di Layanan Kesehatan Primer”. Ia menjelaskan bahwa kebijakan nasional, PMK No. 24 Tahun 2022 tentang penerapan RME dan peluncuran platform SATUSEHAT, menjadi acuan utama transformasi digital kesehatan di Indonesia. Namun, tantangan besar masih dihadapi, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi informasi (TI), kualitas jaringan, dan aspek keamanan data. Dalam konteks puskesmas, peralatan standar seperti router dengan fitur firewall, switch managed, server untuk penyimpanan data, hingga sistem backup dan monitoring sangat diperlukan agar layanan digital berjalan stabil dan aman. Interoperabilitas sistem juga menjadi kunci suksesnya penerapan RME. Bapak  Rohmadi menekankan perlunya penerapan standar komunikasi data seperti HL7, FHIR, DICOM, LOINC, dan SNOMED CT agar sistem RME dari berbagai fasilitas kesehatan dapat berkomunikasi secara aman dan efisien. Selain itu, keamanan data menjadi perhatian serius mengingat tingginya risiko seperti kebocoran data, akses tidak sah, serangan siber, hingga kegagalan perangkat keras. standar keamanan internasional seperti ISO 27001:2013 menjadi acuan dalam menjamin perlindungan data pasien. Keamanan tambahan seperti enkripsi data, autentikasi multi-faktor, kontrol akses berbasis peran (RBAC), serta audit log monitoring juga dibutuhkan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan keamanan data yang kuat, transformasi digital di layanan kesehatan primer dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Rohmadi menekankan perlunya penerapan standar komunikasi data seperti HL7, FHIR, DICOM, LOINC, dan SNOMED CT agar sistem RME dari berbagai fasilitas kesehatan dapat berkomunikasi secara aman dan efisien. Selain itu, keamanan data menjadi perhatian serius mengingat tingginya risiko seperti kebocoran data, akses tidak sah, serangan siber, hingga kegagalan perangkat keras. standar keamanan internasional seperti ISO 27001:2013 menjadi acuan dalam menjamin perlindungan data pasien. Keamanan tambahan seperti enkripsi data, autentikasi multi-faktor, kontrol akses berbasis peran (RBAC), serta audit log monitoring juga dibutuhkan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan keamanan data yang kuat, transformasi digital di layanan kesehatan primer dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam sesi tanya jawab, peserta menyoroti ketimpangan digitalisasi antara Puskesmas di kota dan daerah terpencil. Dr. Guardian Yoki Sanjaya menjelaskan bahwa penilaian kematangan digital masih terbatas, seperti di Bantul, dan bersifat self-assessment dengan instrumen berbeda antara FKTP dan FKTL. Isu interoperabilitas data juga dibahas, khususnya pentingnya pertukaran data yang dua arah dan akurat antara layanan primer dan rumah sakit. Sistem seperti PIKIN dari BPJS menjadi contoh awal integrasi, meski belum menyeluruh. Peserta lain menyoroti tantangan literasi digital masyarakat dan keterbatasan infrastruktur di daerah. Digitalisasi tetap dinilai efisien, terbukti dari rumah sakit yang menghemat hingga Rp1,2 miliar. Peserta menekankan perlunya pemetaan infrastruktur dan keamanan data, yang bisa didukung oleh akademisi melalui inovasi. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa sistem log mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan dan integrasi sistem sebaiknya menggabungkan interoperabilitas dan redundancy data demi keamanan dan kesinambungan layanan.

Materi webinar dapat diakses melalui link : https://bit.ly/MateriWebinarDMIPrimer2025

Penyelenggara Acara: Sistem Informasi Kesehatan, Health Policy and Management, FK-KMK UGM

Reporter: Putri Ardhani

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Minat Magister Manajemen Rumah Sakit Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM menyelenggarakan Webinar Implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS): Kebijakan, Pembiayaan, dan Dampaknya bagi Rumah Sakit pada Selasa, 25 Maret 2025. Acara ini menghadirkan dr. Sunarto, M.Kes., Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI sebagai narasumber utama. Webinar ini dimoderatori oleh Dyah Permata Kurnia Dewi, ST., Mkes yang merupakan dosen dan peneliti di bidang kebijakan dan manajemen kesehatan. Topik Webinar ini yang mengusung tema Implementasi KRIS, sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pertama, KRIS sejalan dengan SDG 3: Good Health and Well-being karena menjamin akses layanan rawat inap yang aman, bermutu, dan setara bagi seluruh peserta JKN. Kedua, KRIS mendorong SDG 10: Reduced Inequalities dengan menghapus disparitas layanan berdasarkan kelas perawatan. Ketiga, KRIS relevan dengan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions melalui penguatan regulasi dan tata kelola rumah sakit yang transparan dan akuntabel. Kebijakan ini juga dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, KRIS menjadi langkah nyata Indonesia dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam sesi pengantar, Dr. dr. Hanevi Djasri, MARS, FISQua, selaku pengelola MMR UGM, menyampaikan bahwa KRIS merupakan langkah strategis untuk reformasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sistem kelas rawat inap 1, 2, dan 3 yang selama ini digunakan akan digantikan dengan satu kelas standar yang menjamin keadilan dan pemerataan mutu layanan bagi seluruh peserta JKN. Dengan pendekatan berbasis standar fasilitas dan keselamatan pasien, KRIS diharapkan menjadi titik awal kesetaraan layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

Dr. Sunarto memaparkan secara rinci bahwa KRIS merupakan amanah dari berbagai regulasi mulai dari UU No. 40 Tahun 2004, Perpres No. 64 Tahun 2020, hingga Perpres No. 59 Tahun 2024. KRIS menetapkan 12 kriteria kamar rawat inap standar, yang terdiri dari aspek bangunan tanpa porositas tinggi, ventilasi dengan pergantian udara minimal 6 kali per jam, pencahayaan yang sesuai standar, suhu ruangan 20–26 derajat, tempat tidur dengan tombol panggil, pemisahan berdasarkan jenis kelamin, tirai pembatas, kamar mandi dalam dengan akses kursi roda, serta outlet oksigen terpusat. Tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pasien selama menjalani rawat inap.

Berdasarkan data RS Online per 14 Maret 2025, dari 3.148 rumah sakit yang ditargetkan melaksanakan KRIS, sebanyak 904 rumah sakit telah memenuhi seluruh 12 kriteria. Sementara itu, 743 rumah sakit telah menerapkan sebagian kriteria dan tengah melakukan penyesuaian bertahap hingga batas waktu 30 Juni 2025. Namun, masih terdapat 754 rumah sakit yang belum mengimplementasikan KRIS sama sekali karena berbagai keterbatasan, terutama pada pemenuhan outlet oksigen, kelengkapan tempat tidur, dan kamar mandi standar. Kebijakan ini menetapkan bahwa rumah sakit pemerintah harus menyediakan minimal 60% tempat tidur dengan standar KRIS, sementara rumah sakit swasta 40%. Berdasarkan simulasi Kemenkes, implementasi KRIS diperkirakan akan mengurangi kapasitas tempat tidur sekitar 11,5% di rumah sakit pemerintah dan 9,4% di rumah sakit swasta. Meskipun demikian, langkah ini dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dr. Sunarto menekankan bahwa penerapan KRIS tidak berlaku untuk ruang rawat inap khusus seperti perinatologi, psikiatri, perawatan intensif, atau ruang perawatan dengan fasilitas khusus. Pemerintah juga mewajibkan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan validasi terhadap kesiapan rumah sakit di wilayah masing-masing, dengan tenggat waktu hingga 30 Maret 2025. Kementerian Kesehatan akan mengevaluasi alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026 berdasarkan kepatuhan validasi ini.

Diskusi yang berlangsung selama webinar menghadirkan berbagai tanggapan dari peserta salah satunya terkait tantangan dalam pemenuhan standar KRIS, terutama terkait kebutuhan renovasi bangunan yang berdampak pada pengurangan jumlah tempat tidur. Selain itu, dalam sesi diskusi ini juga menyoroti kekhawatiran rumah sakit swasta dalam memenuhi alokasi 40%, belum jelasnya regulasi pendanaan, serta kekhawatiran terhadap dampak regulasi PMK 40 dan sistem premi yang belum pasti. Di sisi lain, peserta juga menanyakan tentang fleksibilitas pemilihan material bangunan, dimensi kamar mandi, dan jarak antar tempat tidur yang diatur dalam KRIS.

Menutup sesi, Dr. Sunarto menyampaikan bahwa kebijakan tarif layanan ke depan akan diarahkan ke sistem tarif tunggal berbasis kompetensi (IDRG) dan rujukan berbasis kompetensi sebagaimana diatur dalam PMK No. 16 Tahun 2024. Saat ini, sistem klaim BPJS masih menggunakan struktur kelas lama dan akan bertransisi setelah infrastruktur regulasi siap.

Webinar ditutup dengan closing remarks dari moderator, Dyah Permata Kurnia Dewi, ST., M.Kes., yang berharap agar diskusi ini dapat memperkuat pemahaman dan kolaborasi lintas sektor dalam mengimplementasikan KRIS. MMR UGM juga mendorong perguruan tinggi untuk melakukan implementation research guna mendukung transisi kebijakan ini secara ilmiah dan berbasis data.

Reportase: Iztihadun Nisa, SKM., MPH

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

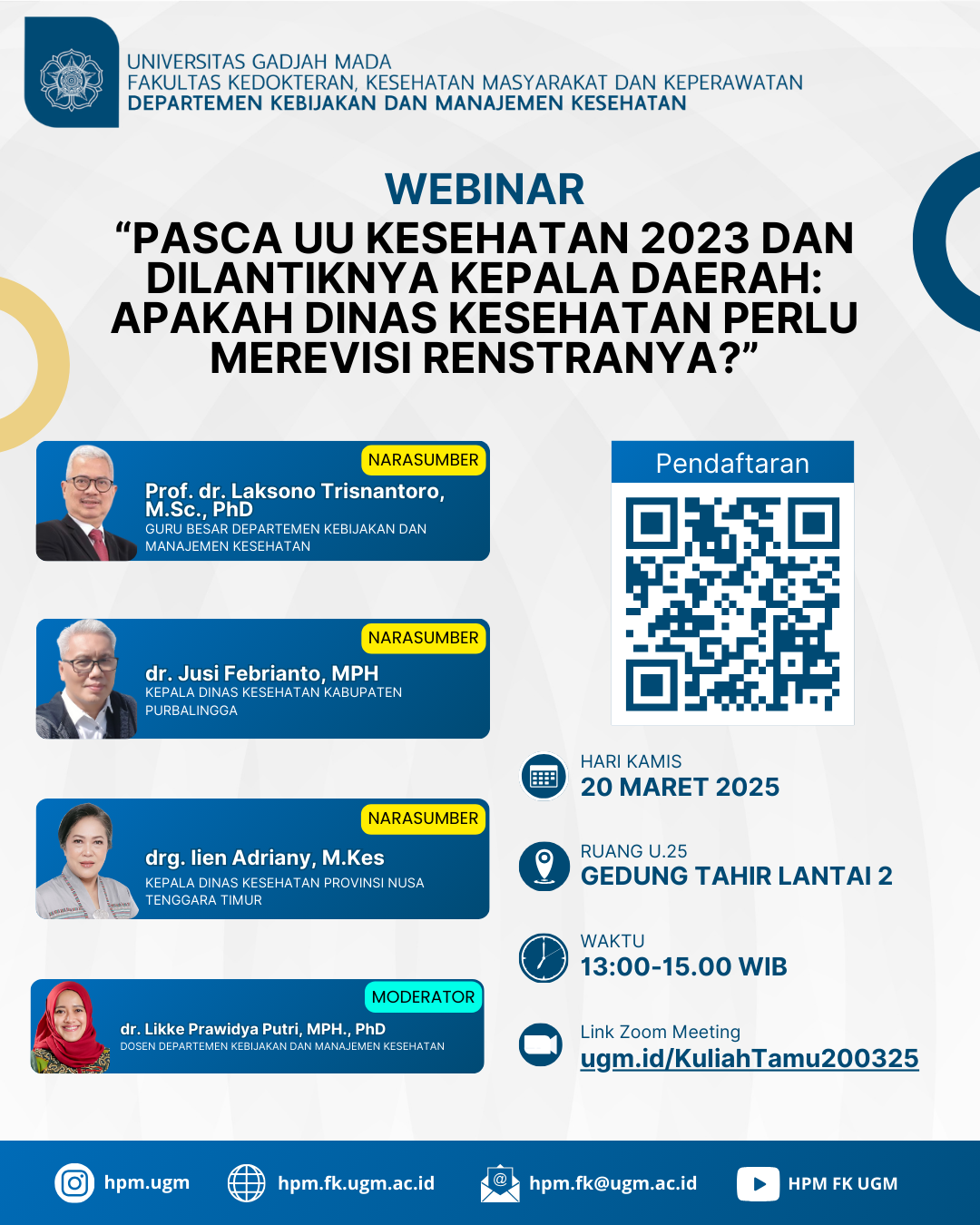

Reportase Webinar

“Pasca UU Kesehatan 2023 dan dilantiknya Kepala Daerah: Apakah Dinas Kesehatan perlu Merevisi Renstranya?”

Kamis, 20 Maret 2025

Departemen Health Policy And Management dengan Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (KMPK) program studi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar dengan tema “Pasca UU Kesehatan 2023 dan dilantiknya Kepala Daerah: Apakah Dinas Kesehatan perlu Merevisi Renstranya?” yang bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan respon terhadap dinamika lingkungan yang ada. Kegiatan ini dibuka oleh moderator dr. Likke Prawidya Putri, MPH, PhD (Dosen Departemen KMK FKKMK UGM), dilanjutkan pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Guru Besar Departemen KMK FKKMK UGM) serta pemaparan oleh narasumber dr. Jusi Febrianto, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga) dan drg. Iien Adriany, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Departemen Health Policy And Management dengan Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (KMPK) program studi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar dengan tema “Pasca UU Kesehatan 2023 dan dilantiknya Kepala Daerah: Apakah Dinas Kesehatan perlu Merevisi Renstranya?” yang bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan respon terhadap dinamika lingkungan yang ada. Kegiatan ini dibuka oleh moderator dr. Likke Prawidya Putri, MPH, PhD (Dosen Departemen KMK FKKMK UGM), dilanjutkan pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Guru Besar Departemen KMK FKKMK UGM) serta pemaparan oleh narasumber dr. Jusi Febrianto, MPH (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga) dan drg. Iien Adriany, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Pengantar : oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Guru Besar Departemen KMK FKKMK UGM)

Webinar ini dibuka dengan pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD selaku Guru Besar Departemen KMK FKKMK UGM yang membahas dinamika sektor kesehatan serta implikasi kebijakan terbaru terhadap perencanaan strategis Dinas Kesehatan. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD menyoroti perubahan mendasar akibat UU Kesehatan 2023 dan PP 28 Tahun 2024, serta peran kepala daerah hasil Pilkada 2024 dalam menyusun RPJMD yang mengacu pada RPJMN dan RIBK. Transformasi sistem kesehatan menuntut pendekatan sense making agar Dinkes mampu beradaptasi sebagai regulator dan koordinator daerah. Dengan dihapusnya mandatory spending dan pergeseran ke skema RIBK, perencanaan kesehatan daerah harus lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan. Webinar ini juga menegaskan pentingnya good governance, sinergi antar pemangku kepentingan, serta revisi Renstra Dinkes agar selaras dengan kebijakan nasional dan tantangan kesehatan masa depan.

Webinar ini dibuka dengan pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD selaku Guru Besar Departemen KMK FKKMK UGM yang membahas dinamika sektor kesehatan serta implikasi kebijakan terbaru terhadap perencanaan strategis Dinas Kesehatan. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD menyoroti perubahan mendasar akibat UU Kesehatan 2023 dan PP 28 Tahun 2024, serta peran kepala daerah hasil Pilkada 2024 dalam menyusun RPJMD yang mengacu pada RPJMN dan RIBK. Transformasi sistem kesehatan menuntut pendekatan sense making agar Dinkes mampu beradaptasi sebagai regulator dan koordinator daerah. Dengan dihapusnya mandatory spending dan pergeseran ke skema RIBK, perencanaan kesehatan daerah harus lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan. Webinar ini juga menegaskan pentingnya good governance, sinergi antar pemangku kepentingan, serta revisi Renstra Dinkes agar selaras dengan kebijakan nasional dan tantangan kesehatan masa depan.

Pemaparan Materi

Pemaparan materi pertama disampaikan oleh dr. Jusi Febrianto, MPH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang membahas dampak kebijakan terbaru terhadap perencanaan strategis kesehatan daerah. Salah satu perubahan signifikan adalah pemangkasan masa jabatan bagi 185 kepala daerah akibat Pilkada serentak 2024, yang menyebabkan penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu enam bulan setelah pelantikan. RPJMD tetap berpedoman pada dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN, RPJPD, RTRW, dan RKPD, tetapi perlu disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah baru yang dapat membawa pergeseran prioritas pembangunan. Selain itu, UU Kesehatan 2023 dan PP 28 Tahun 2024 menegaskan peran Dinas Kesehatan sebagai regulator dan koordinator daerah yang harus beradaptasi dengan kebijakan nasional, termasuk penerapan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dalam perencanaan daerah untuk memastikan sinkronisasi pusat dan daerah. RPJMD yang telah ada sebenarnya tetap berlaku, namun tetap perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru, terutama dalam aspek pembiayaan yang sebelumnya berbasis mandatory spending kini digantikan oleh RIBK. Evaluasi capaian kinerja sebelumnya menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, dengan memastikan integrasi kebijakan melalui analisis strategi dan sistem evaluasi yang berbasis bukti agar kebijakan yang diterapkan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pemaparan materi pertama disampaikan oleh dr. Jusi Febrianto, MPH selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang membahas dampak kebijakan terbaru terhadap perencanaan strategis kesehatan daerah. Salah satu perubahan signifikan adalah pemangkasan masa jabatan bagi 185 kepala daerah akibat Pilkada serentak 2024, yang menyebabkan penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu enam bulan setelah pelantikan. RPJMD tetap berpedoman pada dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN, RPJPD, RTRW, dan RKPD, tetapi perlu disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah baru yang dapat membawa pergeseran prioritas pembangunan. Selain itu, UU Kesehatan 2023 dan PP 28 Tahun 2024 menegaskan peran Dinas Kesehatan sebagai regulator dan koordinator daerah yang harus beradaptasi dengan kebijakan nasional, termasuk penerapan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dalam perencanaan daerah untuk memastikan sinkronisasi pusat dan daerah. RPJMD yang telah ada sebenarnya tetap berlaku, namun tetap perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru, terutama dalam aspek pembiayaan yang sebelumnya berbasis mandatory spending kini digantikan oleh RIBK. Evaluasi capaian kinerja sebelumnya menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, dengan memastikan integrasi kebijakan melalui analisis strategi dan sistem evaluasi yang berbasis bukti agar kebijakan yang diterapkan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tantangan utama dalam revisi Renstra Dinas Kesehatan meliputi keterlambatan terbitnya Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi, perubahan prioritas pembangunan oleh kepala daerah baru, serta penyesuaian terhadap UU Kesehatan 2023, RIBK, dan RPJMN yang baru. Setiap kepala daerah memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda, sehingga penting untuk menyelaraskan tujuan dalam penyusunan RPJMD guna memastikan kesinambungan kebijakan kesehatan. Selain itu, sinkronisasi pusat dan daerah menjadi aspek krusial agar kebijakan kesehatan daerah tetap selaras dengan program nasional serta memiliki arah yang jelas dalam implementasinya. Penyelarasan indikator kinerja, target, dan arah kebijakan dalam Renstra periode 2026-2030 perlu dilakukan dengan mempertimbangkan regulasi terbaru dan koordinasi dengan OPD terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, revisi Renstra Dinas Kesehatan bukan hanya keharusan administratif, tetapi juga langkah strategis dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program kesehatan daerah sesuai dengan dinamika kebijakan nasional serta tantangan yang berkembang.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh drg. Iien Adriany, M.Kes – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjelaskan bagaimana perubahan kepemimpinan daerah pasca Pilkada 2024 mempengaruhi perencanaan strategis sektor kesehatan. Pemimpin baru membawa visi, misi, dan prioritas berbeda, yang membuat revisi Renstra Dinas Kesehatan menjadi kebutuhan mendesak. Pergeseran kebijakan ini juga dipengaruhi oleh Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), kepentingan kepala daerah baru, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Beberapa kepala daerah yang berlatar belakang kesehatan, seperti gubernur NTT yang seorang apoteker serta beberapa bupati dan walikota yang merupakan dokter, diperkirakan akan lebih memahami pentingnya perencanaan kesehatan. Namun, implementasi kebijakan tetap menghadapi tantangan, termasuk kesinambungan program, keterbatasan anggaran, serta kebutuhan advokasi agar janji politik kepala daerah tetap realistis dan dapat diimplementasikan sesuai kapasitas daerah.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh drg. Iien Adriany, M.Kes – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjelaskan bagaimana perubahan kepemimpinan daerah pasca Pilkada 2024 mempengaruhi perencanaan strategis sektor kesehatan. Pemimpin baru membawa visi, misi, dan prioritas berbeda, yang membuat revisi Renstra Dinas Kesehatan menjadi kebutuhan mendesak. Pergeseran kebijakan ini juga dipengaruhi oleh Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), kepentingan kepala daerah baru, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Beberapa kepala daerah yang berlatar belakang kesehatan, seperti gubernur NTT yang seorang apoteker serta beberapa bupati dan walikota yang merupakan dokter, diperkirakan akan lebih memahami pentingnya perencanaan kesehatan. Namun, implementasi kebijakan tetap menghadapi tantangan, termasuk kesinambungan program, keterbatasan anggaran, serta kebutuhan advokasi agar janji politik kepala daerah tetap realistis dan dapat diimplementasikan sesuai kapasitas daerah.

Tantangan utama dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan di NTT meliputi efisiensi anggaran nasional yang mempengaruhi program daerah, dominasi pengeluaran BPJS Kesehatan hingga 80% dari total anggaran, serta masih belum optimalnya pemanfaatan penjamin kesehatan eksternal seperti Taspen dan ASABRI. Selain itu, utang daerah, kebutuhan anggaran untuk visi presiden, serta penyelarasan program dengan organisasi perangkat daerah lainnya menjadi faktor krusial dalam perencanaan. Kesinambungan program menjadi aspek penting, mengingat perubahan kepemimpinan sering kali diikuti perubahan selera kebijakan. Oleh karena itu, revisi Renstra harus mempertimbangkan ketajaman indikator, contingency planning, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk swasta, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang matang dan kolaborasi yang kuat, perubahan Renstra dapat menjadi peluang strategis untuk memperkuat sistem kesehatan daerah.

Sesi Diskusi

Sesi diskusi dalam webinar ini membahas berbagai tantangan dan strategi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan pasca perubahan kepemimpinan daerah dan kebijakan baru. Menanggapi kepala daerah yang tidak memasukkan aspek kesehatan dalam visi misinya, dr. Jusi menekankan pentingnya advokasi dari tenaga kesehatan agar isu kesehatan tetap menjadi prioritas. Dalam menghadapi hilangnya mandatory spending, ia menyatakan bahwa anggaran yang ada harus dioptimalkan dengan mencari peluang pendanaan lain, seperti proyek-proyek dari pemerintah pusat. Dr. Iien menambahkan bahwa kreativitas diperlukan, termasuk memanfaatkan mitra non-kesehatan, mahasiswa KKN, serta teknologi digital. Prof. Laksono menyoroti permasalahan di NTT, di mana alokasi dana BPJS lebih banyak masuk ke pusat dibandingkan yang kembali ke daerah, sehingga dikhawatirkan daerah kesulitan membayar dokter. Selain itu, keterbatasan anggaran akibat utang daerah menyebabkan pengelolaan anggaran semakin ketat, dengan alokasi yang tersisa hanya cukup untuk gaji pegawai.

Sesi diskusi dalam webinar ini membahas berbagai tantangan dan strategi dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan pasca perubahan kepemimpinan daerah dan kebijakan baru. Menanggapi kepala daerah yang tidak memasukkan aspek kesehatan dalam visi misinya, dr. Jusi menekankan pentingnya advokasi dari tenaga kesehatan agar isu kesehatan tetap menjadi prioritas. Dalam menghadapi hilangnya mandatory spending, ia menyatakan bahwa anggaran yang ada harus dioptimalkan dengan mencari peluang pendanaan lain, seperti proyek-proyek dari pemerintah pusat. Dr. Iien menambahkan bahwa kreativitas diperlukan, termasuk memanfaatkan mitra non-kesehatan, mahasiswa KKN, serta teknologi digital. Prof. Laksono menyoroti permasalahan di NTT, di mana alokasi dana BPJS lebih banyak masuk ke pusat dibandingkan yang kembali ke daerah, sehingga dikhawatirkan daerah kesulitan membayar dokter. Selain itu, keterbatasan anggaran akibat utang daerah menyebabkan pengelolaan anggaran semakin ketat, dengan alokasi yang tersisa hanya cukup untuk gaji pegawai.

Diskusi juga membahas indikator kinerja dalam Renstra, khususnya terkait stunting. Dr. Iien sepakat bahwa indikator keberhasilan seharusnya mengukur cakupan program, bukan hanya angka stunting yang rawan manipulasi. Strategi penyelarasan RIBK dengan Renstra baru menjadi tantangan, karena tidak selalu ada keselarasan antara provinsi dan daerah. Dr. Jusi menekankan perlunya komunikasi dengan Bappelitbangda agar program pusat tetap bisa diakomodasi di daerah, sementara dr. Iien menyoroti kendala anggaran yang tidak selalu tersedia meskipun program sudah dirancang. Mengenai analisis peluang dan tantangan dalam penyusunan Renstra, dr. Iien merekomendasikan analisis SWOT, sementara dr. Jusi menekankan pentingnya respons cepat terhadap perubahan regulasi. Tantangan lain adalah efisiensi anggaran yang semakin membatasi ruang gerak daerah dalam mencapai target kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dalam penyusunan Renstra, termasuk melibatkan NGO dan akademisi dalam policy brief, menjadi salah satu strategi yang disarankan untuk memperjuangkan kebutuhan daerah ke tingkat pusat.

Kesimpulan

OPD memiliki ruang untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap kebijakan pusat dan inovasi daerah, di mana mereka perlu menyesuaikan Renstra agar selaras dengan visi-misi kepala daerah serta regulasi nasional, namun tetap bisa berinovasi dalam strategi pelaksanaan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), revisi Renstra Dinas Kesehatan berperan penting dalam pencapaian SDG 3 (Good Health and Well-being) melalui penguatan sistem kesehatan yang adaptif dan berkelanjutan, serta SDG 17 (Partnerships for the Goals) dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta. Penyelarasan kebijakan nasional dan daerah yang efektif akan mendukung akses layanan kesehatan yang berkualitas, mengurangi kesenjangan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Reporter :

Fadliana Hidayatu Rizky Uswatun Hasanah, S.Tr.Keb, Bdn

Putri Ardhani, M.KM

Iztihadun Nisa, SKM, MPH

Millean Rahman Hakim, S.Gz., Dietisien

Leave a Reply

Want to join the discussion?Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Reportase Webinar

“Progres Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Dan Momentum RPJMD”

Senin, 24 Maret 2025

Departemen Health Policy and Management dengan Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan (KMPK) program studi Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan Webinar dengan tema “Progres Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Dan Momentum RPJMD”. Kegiatan ini dibuka oleh moderator Lusha Ayu Astari, SKM., MPH selaku Dosen Departemen KMK FKKMK UGM, dilanjutkan pengantar oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD selaku Guru Besar Departemen KMK FKKMK UGM serta pemaparan materi oleh narasumber Galih Putri Yunistria, SKM, ME, MPMA selaku Katimker Perencanaan 1 Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes. Webinar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyusunan RPJMD dan posisi RIBK dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui diskusi ini, diharapkan para pemangku kepentingan, terutama di sektor kesehatan, dapat memahami strategi penyusunan RPJMD yang optimal, menyesuaikan prioritas kesehatan dengan visi-misi kepala daerah baru, serta mengoptimalkan pengelolaan kesehatan daerah dengan pendekatan berbasis bukti dan kolaboratif.

Pengantar : oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD (Guru Besar Departemen KMK FKKMK UGM)

Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD membuka diskusi dengan menyoroti pentingnya integrasi RIBK dalam perencanaan daerah, terutama dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu poin utama yang dibahas adalah bagaimana RPJMD harus berpedoman pada RIBK yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. RIBK merupakan konsep baru yang belum banyak dikenal, namun memiliki posisi sentral dalam perencanaan kesehatan, baik untuk organisasi perangkat daerah (OPD), rumah sakit, maupun lembaga kesehatan lainnya, baik publik maupun swasta. Oleh karena itu, monitoring terhadap bagaimana RPJMD dan Renstra disusun menjadi hal yang krusial. Prof. Laksono juga menyoroti beberapa perubahan mendasar dalam kebijakan, seperti dihapuskannya mandatory spending dan pergeseran peran RIBK dalam perencanaan kesehatan daerah. Selain itu, ia menekankan bahwa Pasal 409 dalam undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kini memasuki era baru kebijakan kesehatan yang lebih berbasis evaluasi kinerja dengan merujuk pada RIBK dan RPJMN.

Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD membuka diskusi dengan menyoroti pentingnya integrasi RIBK dalam perencanaan daerah, terutama dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satu poin utama yang dibahas adalah bagaimana RPJMD harus berpedoman pada RIBK yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023. RIBK merupakan konsep baru yang belum banyak dikenal, namun memiliki posisi sentral dalam perencanaan kesehatan, baik untuk organisasi perangkat daerah (OPD), rumah sakit, maupun lembaga kesehatan lainnya, baik publik maupun swasta. Oleh karena itu, monitoring terhadap bagaimana RPJMD dan Renstra disusun menjadi hal yang krusial. Prof. Laksono juga menyoroti beberapa perubahan mendasar dalam kebijakan, seperti dihapuskannya mandatory spending dan pergeseran peran RIBK dalam perencanaan kesehatan daerah. Selain itu, ia menekankan bahwa Pasal 409 dalam undang-undang tersebut mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran berbasis kinerja yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kini memasuki era baru kebijakan kesehatan yang lebih berbasis evaluasi kinerja dengan merujuk pada RIBK dan RPJMN.

Sesi diskusi menghadirkan berbagai pertanyaan dan pendapat dari peserta. Elly, salah satu peserta, mempertanyakan bagaimana strategi daerah yang belum mencapai target 80% kepesertaan aktif dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menanggapi hal ini, Prof. Laksono menegaskan bahwa daerah perlu berpegang pada dokumen perencanaan yang sudah ditetapkan dan memastikan bahwa sektor kesehatan dalam RPJMD disusun dengan serius, bukan sekadar formalitas. Farid menyoroti 22 Indikator Strategis Sektor (ISS) dalam RIBK dan mempertanyakan apakah indikator tersebut harus dimasukkan dalam RPJMD atau cukup di Renstra. Ia juga menyinggung bahwa sektor ekonomi sering mendapat pembahasan lebih mendalam dalam RPJMD dibanding sektor kesehatan, padahal kesehatan juga merupakan prioritas. Dwi Asih mengangkat isu terkait anggaran layanan rujukan yang sangat besar, terutama karena BPJS diperkirakan hanya mampu membiayai layanan untuk penyakit katastropik dalam satu tahun ke depan. Ia menilai bahwa indikator proses dan input dalam perencanaan kesehatan masih kurang spesifik dalam menjawab tantangan teknis yang ada di lapangan. Diskusi juga menyoroti pentingnya pemerintah daerah menyusun RPJMD yang lebih strategis dan berorientasi pada kesehatan jangka panjang. Beberapa peserta menekankan perlunya koordinasi lintas sektor dan dokumen perencanaan yang lebih komprehensif agar kebijakan kesehatan tidak hanya menjadi pelengkap dalam dokumen RPJMD.

Dalam pengantar ini, Prof. Laksono kembali mengingatkan bahwa kunci utama dalam penyusunan RPJMD adalah memastikan bahwa sektor kesehatan memiliki porsi yang cukup dan dikaji secara mendalam. RPJMD harus disusun dengan serius agar bisa menjadi panduan strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah. Webinar ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk merevisi RPJMD dengan lebih matang, sehingga kebijakan kesehatan yang dirancang benar-benar bisa menjawab tantangan dan kebutuhan kesehatan masyarakat saat ini.

Pemaparan Materi : oleh Galih Putri Yunistria, SKM, ME, MPMA (Katimker Perencanaan 1 Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes)

Webinar Pembahasan RIBK 2025-2029: Integrasi Kebijakan Kesehatan dalam RPJMD dan Renstra

Pada webinar ini Bu Galih menjelaskan bahwa RIBK disusun berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana anggaran kesehatan. Dalam paparannya, Bu Galih menekankan bahwa keberhasilan RIBK memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. RIBK mengacu pada dokumen perencanaan nasional, termasuk RPJPN 2025-2045 yang menetapkan lima indikator utama kesehatan: usia harapan hidup, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis (TB), serta kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, RIBK juga selaras dengan RPJMN 2025-2029, yang mengutamakan kebijakan kesehatan nasional.

Pada webinar ini Bu Galih menjelaskan bahwa RIBK disusun berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana anggaran kesehatan. Dalam paparannya, Bu Galih menekankan bahwa keberhasilan RIBK memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. RIBK mengacu pada dokumen perencanaan nasional, termasuk RPJPN 2025-2045 yang menetapkan lima indikator utama kesehatan: usia harapan hidup, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis (TB), serta kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, RIBK juga selaras dengan RPJMN 2025-2029, yang mengutamakan kebijakan kesehatan nasional.

Program Strategis Sebagai Strategi Dalam Pencapaian Target RIBK 2025-2029

Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Kesehatan untuk Semua dengan berfokus pada enam aspek utama. Pertama, peningkatan layanan kesehatan primer dilakukan melalui penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga medis, serta optimalisasi layanan promotif dan preventif guna mencegah penyakit sebelum berkembang lebih jauh. Kedua, penguatan akses layanan kesehatan rujukan menjadi prioritas dengan membangun rumah sakit berkualitas serta meningkatkan kapasitas layanan spesialis, sehingga masyarakat dapat memperoleh perawatan yang lebih komprehensif. Ketiga, ketahanan sistem kesehatan diperkuat dengan mendorong produksi alat kesehatan dalam negeri, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi krisis kesehatan, serta memperkuat sistem surveilans penyakit untuk deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah. Keempat, dalam aspek tata kelola dan pembiayaan kesehatan, RIBK menitikberatkan pada harmonisasi kebijakan, optimalisasi anggaran, serta peningkatan efisiensi pendanaan agar sistem kesehatan dapat berjalan secara berkelanjutan dan merata. Kelima, penguatan sumber daya manusia kesehatan juga menjadi fokus utama dengan penyediaan beasiswa, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta distribusi tenaga medis yang lebih merata ke seluruh daerah. Terakhir, pemanfaatan teknologi kesehatan diakselerasi melalui integrasi data kesehatan, pengembangan precision medicine yang memungkinkan perawatan lebih personal dan efektif, serta digitalisasi sistem informasi kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, RIBK berkomitmen untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kerangka Pendanaan RIBK 2025-2029

Pendanaan RIBK menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun anggaran kesehatan. Saat ini, 80% kebutuhan anggaran telah dipetakan, mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai sumber lain seperti BPJS, hibah, dan investasi swasta.

Diskusi dan Tanya Jawab

Sesi diskusi menghadirkan berbagai pertanyaan dari peserta, antara lain:

-

Sintya menanyakan status finalisasi indikator RIBK serta leveling indikator dalam RPJMD dan Renstra. Mba Galih menjelaskan bahwa indikator di tingkat IKP dan IKK sudah final, tetapi implementasinya akan bergantung pada prioritas daerah.

-

Farid mempertanyakan apakah indikator PP1 sampai PP5 wajib dimasukkan dalam RPJMD. Saat ini, hal tersebut masih dalam tahap pembahasan.

-

Yudi dari Dinkes Jatim menyoroti perlunya simulasi pembagian tugas antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta implikasi DAU dalam implementasi RIBK.

-

Adriana dari Dinkes NTT meminta klarifikasi bagaimana indikator RIBK dapat diakomodasi dalam RPJPD dan RPJPN.

-

Ali SKM menyoroti pentingnya kepastian nomenklatur program dalam Renstra Dinkes serta hubungannya dengan SIPD.

-

Octavianus Ramba bertanya tentang sinkronisasi RIBK dengan Renstra Kementerian dan Lembaga terkait.

-